秋风掠过宁国市霞西镇的山坳,白菜园的老厂房在暮色里显出几分斑驳。这里藏着一个被时光封存的名字 ——526 联合机械厂,上海小三线建设的缩影。从十里洋场到深山沟谷,从风华正茂到白发苍苍,那些刻在墙上的标语、锈迹斑斑的铁门、青石板铺就的小巷,都在低声诉说着一段关于奉献与青春的往事。

“小三线” 建设,是上世纪 60 至 80 年代的特殊印记。为了战备与国防,上海等一线大城市的工厂、设备和技术力量,循着 “靠山、隐蔽、分散” 的方针,向内地深山迁移,在荒郊野岭建起一座座后方工业基地。526 联合机械厂,就是其中之一。

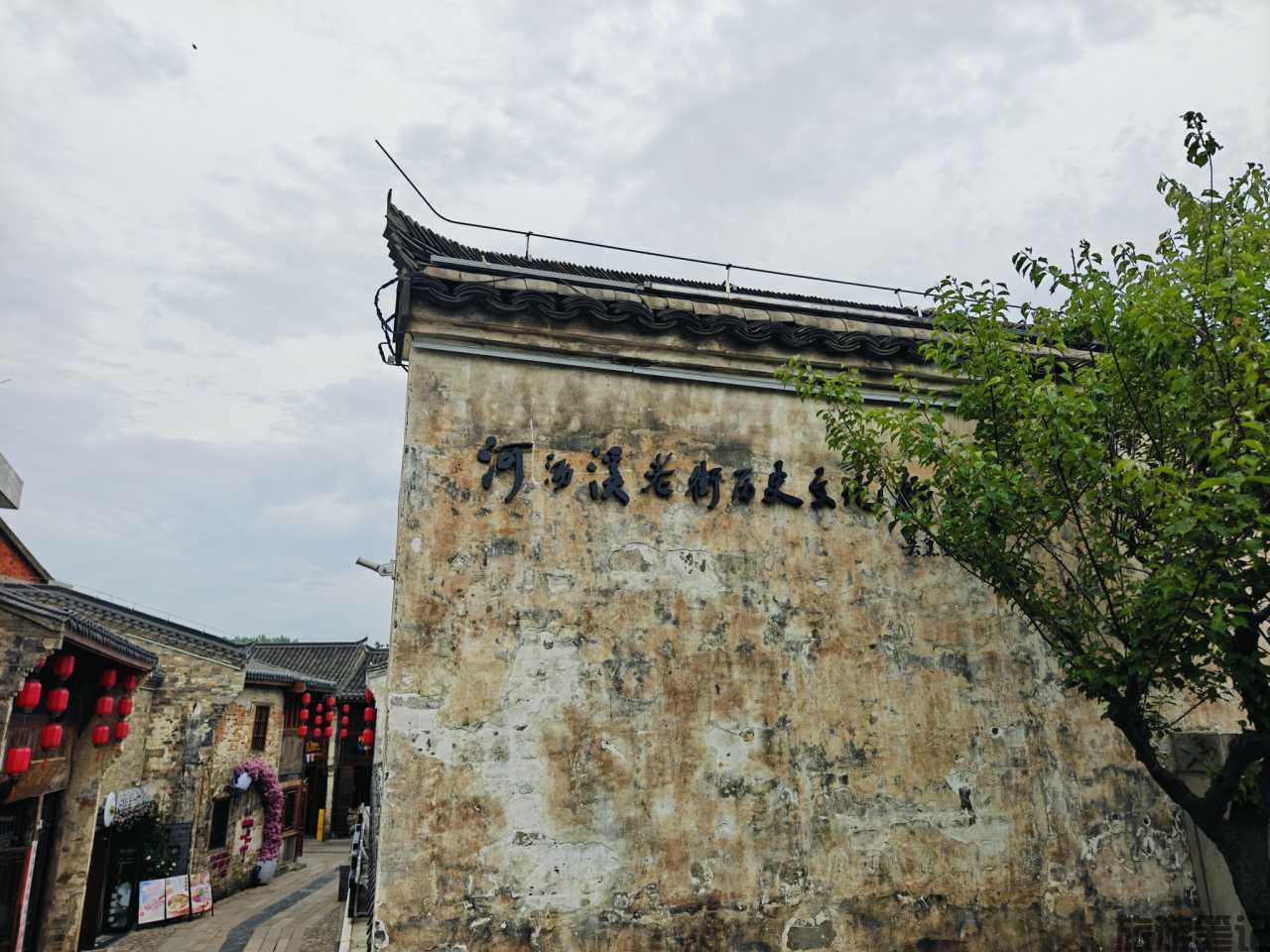

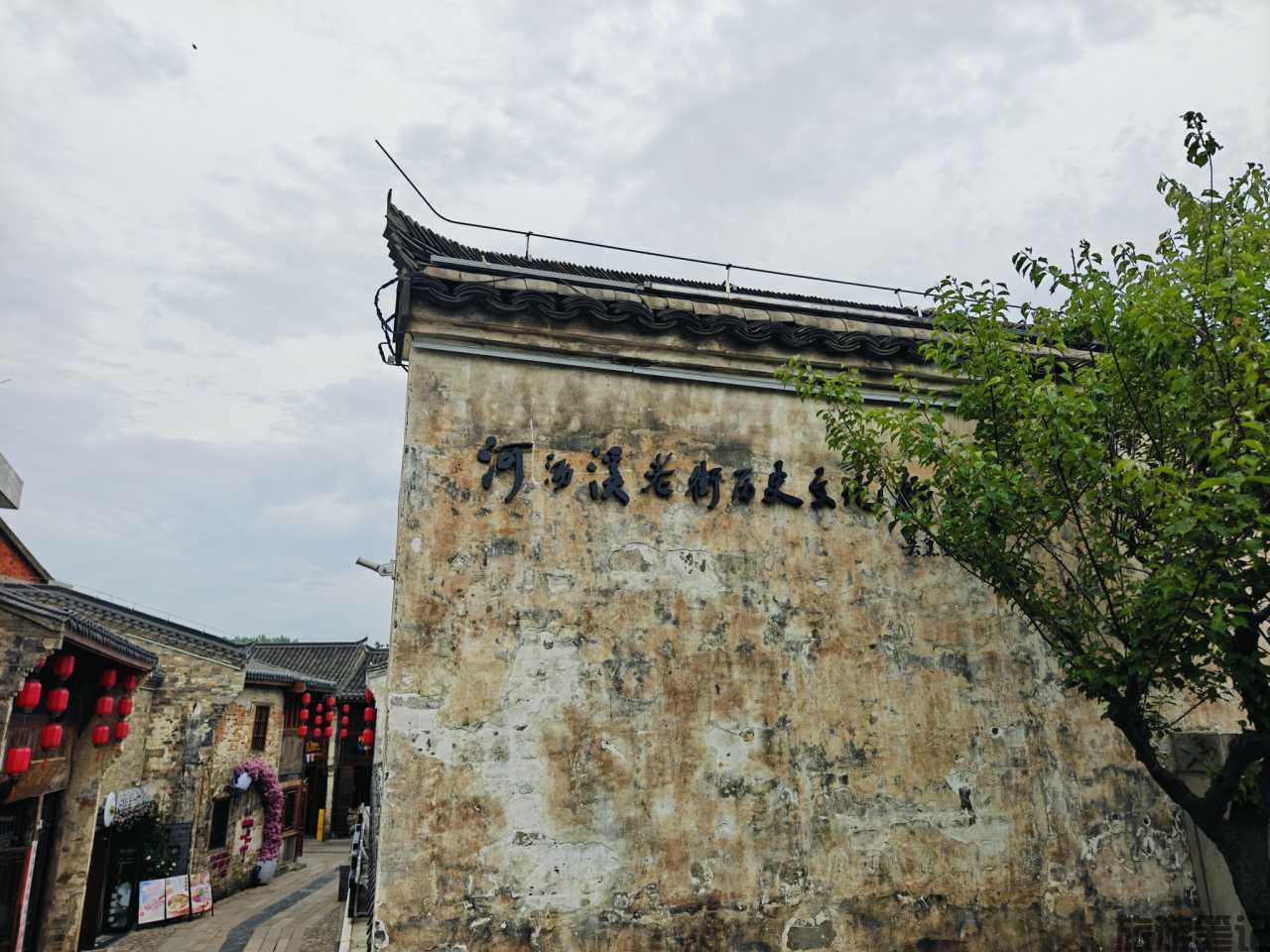

它藏在宁国市霞西镇霞西村的白菜园,离城区 20 公里,半小时车程便能抵达。如今站在厂区,群山环绕中,空荡的厂房爬满藤蔓,斑驳的墙壁露出当年的标语,干涸的水池边杂草丛生 —— 若非道旁含笑花低垂、山涧溪水潺潺,几乎会以为闯入了时光的缝隙。

可老一辈的讲述里,这里曾是另一番模样:“山那边是生活区,医院、学校、食堂样样齐全,几千人在这里住了几十年。” 从上海来的青年们,带着 “毛主席挥手我前进” 的热忱,告别外滩的霓虹,钻进皖南的山沟,把最好的年华种进了这片土地。

厂区的老建筑,藏着太多上海人的 “讲究”。绿色碎玻璃掺进墙灰刷出的墙面,至今透着独特的光泽;木窗刷着红漆,窗棂嵌着钢筋,结实又鲜亮;锈蚀的铁门立而不倒,上部的雕花装饰依稀可见,当年被当地人称作 “洋气”—— 那是上海精致在山沟里的延伸。

青石板铺就的小巷蜿蜒伸展,让人想起上海的石库门。或许是远离家乡的工人,把对弄堂的念想刻进了脚下的路?木窗棂、红砖墙、墙角的青苔,都带着一种微妙的熟悉感,像是把黄浦江的水汽,悄悄搬进了皖南的山坳。

老物件更藏着故事:摇把子电话、黑白电视机、永久牌自行车,当年是 “高大上” 的象征;搪瓷碗上印着 “为人民服务”,端着它去食堂打饭的场景,曾让当地青年羡慕不已。三维画上,白天上班、晚上学习的工人笑容灿烂,“不怕苦不怕累” 的字里行间,是那个年代最真实的快乐。

厂区里的每一处角落,都是生活的切片。消防站的红灯笼早已褪色,却仍能想象当年消防员紧急集合的身影;菜市场的石板缝里还留着菜叶的痕迹,仿佛能听见此起彼伏的吆喝;小商店的柜台空空如也,但大白兔奶糖的甜、泡泡糖的韧,至今还在老工人的记忆里打转。

理发室的镜子蒙了尘,可 “西装头” 的时髦劲儿,当年不知让多少青年特意跑来 “赶潮流”。这些场景拼凑起来,哪里只是一个工厂?那是成千上万人的一生:从上海到山沟,从青春到白头,他们的性格里藏着 “奉献” 的底色,生活态度里带着 “乐观” 的韧劲 —— 就像我们的父辈、祖辈,那些被时代塑造的温柔与坚硬。

如今,老厂房和建设者一起慢慢老去,墙上的标语被风雨磨淡,青石板的缝隙长满野草。但这段历史不该被湮没:它是国家战备的缩影,是一代人的青春史诗,更是中国工业遗产里滚烫的一笔。

这个秋天,若你路过宁国,不妨导航 “霞西镇霞西村白菜园”。去看看那些红漆木窗,摸一摸锈迹斑斑的铁门,听一听山风吹过青石板的声音 —— 那里藏着的,不只是 “小三线” 的故事,还有父辈们没说出口的青春。

免费领取出游锦囊(留言后快速对接)

已有 1826 通过我们领取到了攻略资料